Les différentes formes de lames des couteaux de poche français traditionnels

Les couteaux français de poche, qu’ils soient traditionnels, régionaux ou néo-régionaux, se déclinent en une multitude de formes de lames. Chaque forme de lame de couteau français possède son histoire, sa fonction et ses couteaux emblématiques. Dans cet article, nous passerons en revue les principales formes – de la courbe orientale de la lame yatagan du Laguiole à la silhouette utilitaire de la lame pied-de-mouton des couteaux de marin – en détaillant pour chacune sa description, son origine et les couteaux français qui l’illustrent.

En Bref… Les principales formes de lames de couteaux pliants français

| PROFIL | CARACTÉRISTIQUES DE LA LAME |

|---|---|

| Lame Yatagan Courbe orientale avec tranchant concave et dos relevé, idéale pour les coupes précises et coulissées. Signature des couteaux Laguiole et Opinel. |

| Lame Bourbonnaise Profil droit à pointe centrée, robustesse et sobriété héritées des couteaux paysans du Massif central. Ancêtre du Laguiole droit. |

| Lame Pied-de-mouton Tranchant droit et pointe émoussée pour un maximum de sécurité. Profil utilitaire parfait pour les couteaux de marin et d’enfant. |

| Lame Serpette Forme en crochet pour tailler et couper en tirant. Idéale pour le jardinage, la vendange et la cueillette. |

| Lame Drop-point Dos tombant vers la pointe, combinant robustesse, précision et grande polyvalence en usage outdoor ou urbain. |

| Lame Clip-point Dos échancré vers la pointe pour une pénétration efficace. Profil affûté inspiré du couteau Bowie. |

| Lame Feuille de sauge Profil ventru et symétrique pour une coupe fluide et contrôlée. Forme ancestrale des couteaux de berger français. |

| Lame Coupe-chou Tranchant rectiligne ultra-fin, hérité des rasoirs droits. Offrant une coupe nette avec une précision extrême. |

| Lame Stylet (Spear-point) Profil effilé à pointe centrée, inspiré du poignard corse. Idéal pour la perforation et symbole historique de la Vendetta. |

- La lame Yatagan : l’emblématique courbe du Laguiole et de l’Opinel

- La lame Bourbonnaise : l’ancêtre droit du Laguiole (inspiration du Massif Central)

- La lame pied-de-mouton : le tranchant sûr des couteaux de marin

- Origine et avantages de la forme pied-de-mouton

- Couteaux français emblématiques à lame pied-de-mouton

- La lame serpette (lame crochet) : la petite faucille des vignerons

- La lame drop-point : polyvalence et modernité des couteaux néo-régionaux

- La lame clip-point : l’héritage Bowie et les influences anglo-saxonnes

- La lame feuille de sauge : profil ventru pour coupe régulière

- Description et caractéristiques techniques

- Origine et premières utilisations

- Quelques couteaux de poche français emblématiques arborant la lame feuille de sauge

- De la feuille à la lame

- La lame droite coupe-chou : tranchant rasoir pour précision extrême

- Origine historique et lien avec le rasoir droit

- Adaptation dans la coutellerie de poche française

- Couteaux français emblématiques à lame coupe-choux

- La lame stylet (spear-point) : la tradition corse du poignard pliant

- Origine : du stylet génois à la Vendetta corse

- Description de la lame spear-point / stylet

- Couteaux emblématiques à lame stylet

- Finalement, une richesse de formes au service des traditions régionales

- Foire aux questions

La lame Yatagan : l’emblématique courbe du Laguiole et de l’Opinel

Un couteau pliant espagnol Navaja vers 1790 présentant une lame de style yatagan (lame courbe à pointe relevée) fr.wikipedia.org. Ce style a inspiré les célèbres couteaux français Laguiole et Opinel.

Probablement la plus iconique des lames de couteaux français , la lame yatagan se reconnaît à sa courbure caractéristique : le tranchant est légèrement concave près de la pointe, et le dos de la lame présente une courbe élégante se redressant vers la pointe. Ce profil offre une pointe relevée idéale pour les coupes coulissées et précises. Le terme yatagan vient à l’origine d’un sabre turc courbe utilisé au XVIIe siècle, et la forme de la lame en reprend la silhouette (on pourrait traduire yatagan par “sabre turc courbé”).

Origine et diffusion de la forme yatagan

Vers le milieu du XIXe siècle, la lame yatagan est introduite dans la coutellerie française via l’influence des couteaux pliants espagnols. En effet, des saisonniers d’Aubrac revenant de Catalogne rapportent le couteau navaja espagnol, dont la longue lame courbe de style yatagan va inspirer la forme du couteau Laguiole classique. C’est autour de 1850 que le fameux couteau Laguiole adopte cette forme de lame orientale, en même temps qu’il affine son manche incurvé. L’Opinel, autre couteau français emblématique né en Savoie en 1890, a lui aussi adopté ce design traditionnel : « La courbe de la lame [de l’Opinel] est un design traditionnel connu sous le nom de “yatagan”, inspiré d’un sabre turc, à la pointe relevée » fr.wikipedia.org. Ainsi, couteau Laguiole lame yatagan et couteau Opinel traditionnel partagent un même profil de lame hérité de l’histoire.

Couteaux français emblématiques à lame yatagan

- Le Laguiole : dès les années 1860, le Laguiole classique arbore cette lame élégamment courbe, devenue sa signature. Elle offre une excellente polyvalence pour couper, trancher le pain ou le fromage, voire percer si besoin, tout en donnant au couteau son allure élancée.

- L’Opinel : tous les Opinels traditionnels (du No.6 au No.12) possèdent une lame yatagan en acier au carbone ou inox, polie et affûtée pour un tranchant redoutable. Ce choix de Joseph Opinel s’inspire directement des sabres orientaux – un clin d’œil historique qui a aussi des avantages pratiques. La pointe relevée facilite par exemple les travaux de sculpture sur bois ou la découpe en tirant vers soi.

- Le “Basque Yatagan” : anecdote intéressante, un couteau de poche du sud-ouest de la France destiné aux planteurs de tabac a été surnommé à tort Yatagan basque. D’une longueur d’environ 12 cm, muni de rosettes sur le manche pour une meilleure prise, ce couteau appelé yatagan n’a en réalité aucun lien direct avec le Pays basque et n’y a jamais été fabriqué fr.wikipedia.org. Le nom exotique faisait sans doute référence à sa lame courbe, bien que son histoire soit distincte.

Lame yatagan : l’influence orientale devenue standard du couteau français

La lame yatagan symbolise le fascinant mélange des cultures dans la coutellerie française du XIXe siècle. L’influence étrangère (Espagne, Empire ottoman) a donné naissance à ce profil unique adopté localement. Aujourd’hui encore, chercher forme de lame couteau français renvoie souvent à cette courbe laguiole si reconnaissable, preuve que la lame yatagan est indissociable de l’identité des couteaux français traditionnels.

La lame Bourbonnaise : l’ancêtre droit du Laguiole (inspiration du Massif Central)

Bien avant l’adoption de la courbe yatagan, le premier Laguiole historique possédait une lame de type bourbonnaise. Cette forme, bien moins connue du grand public, se caractérise par un profil droit et sobre : le dos de la lame est droit ou très légèrement courbé vers la pointe, et le tranchant dessine une courbe simple et régulière. L’ensemble donne une pointe centrée par rapport au manche, apte à percer et à couper sans extravagance. On parle de lame bourbonnaise en référence à la région du Bourbonnais (centre de la France) dont cette forme serait originaire – on la trouvait sur des couteaux paysans du Massif Central au début du XIXe siècle.

RéférenceLaguiole droit : photo tirée de : Pagé, Camille. La coutellerie depuis l’origine jusqu’à nos jours : la fabrication ancienne & moderne. Tome II : La Coutellerie Moderne. Châtellerault : Imprimerie H. Rivière, 1896-1904., planche p. 300 bis. (BNF).

Origine et caractéristiques

Le terme lame bourbonnaise apparaît dans les écrits couteliers anciens. Par exemple, Camille Pagé, dans son ouvrage de 1896, illustre un “Laguiole droit” équipé d’une lame bourbonnaise. En effet, la forme initiale du couteau de Laguiole (vers 1800) était dotée d’une lame de ce type, « manche droit à bec de corbin et lame bourbonnaise » selon la description du syndicat des fabricants aveyronnais. Concrètement, cela signifie que le Laguiole originel avait un manche rectiligne terminé en bec de corbin (une extrémité recourbée évoquant un bec d’oiseau) et une lame bourbonnaise toute simple. Cette lame présente un dos quasiment rectiligne jusqu’à la pointe, sans le brisure marquée du clip-point ni la courbure du yatagan, et un tranchant à courbe modérée. Elle offre une bonne robustesse et était facile à forger, ce qui convenait aux couteaux utilitaires de l’époque.

Couteaux emblématiques à lame bourbonnaise

- Le Laguiole droit (vers 1820–1840) : ce prédécesseur du Laguiole moderne en est le meilleur exemple. Avec sa lame bourbonnaise dépouillée, il servait d’outil polyvalent aux paysans du plateau de l’Aubrac. Il ne comportait pas encore d’abeille décorative ni de croix sur le manche – seulement deux clous de pivot – et sa lame était fonctionnelle avant tout. Ce n’est qu’après 1850 que le Laguiole adoptera une forme plus effilée et courbe.

- Le Poisson : Le Poisson est un couteau pliant au design iconique, directement inspiré de l’univers maritime breton. Sa silhouette évoque celle d’un poisson, hommage à l’ancrage des marins dans la tradition locale. Doté d’une lame bourbonnaise en acier pour une coupe nette et fiable, il se distingue aussi par son manche ergonomique, terminé par une plaque métallique, rappel d’un usage d’époque : tasser le tabac de pipe en mer. Un couteau à la fois technique et chargé d’histoire.

- Le Garonnais : Le Garonnais est un couteau de poche traditionnel du Sud-Ouest de la France, nommé d’après le fleuve Garonne. Rare et souvent confondu avec le couteau Pradel, il s’en distingue par son manche tout en rondeur plutôt que plat. Il possède une lame de forme bourbonnaise, à pointe centrée dans le prolongement du manche, ce qui lui donne l’allure d’un couteau de table droit. Historiquement, ce couteau pliant accompagnait les mariniers sur les gabares de la Garonne pour de multiples usages à bord (de la préparation du casse-croûte à l’arrimage des tonneaux de vin) et servait aussi de couteau de table chez les paysans.

- Le Capuchadou : dans la région de l’Aveyron, on appelait capuchadou un petit poignard ou couteau à lame courte et fine, utilisé pour tout faire (couper le pain, tailler du bois, etc.) fr.wikipedia.org. Bien qu’il ne nous soit pas parvenu beaucoup d’exemplaires, on imagine cette lame proche du style bourbonnaise, c’est-à-dire droite et pointue. Le capuchadou, souvent cité comme ancêtre du Laguiole, illustre la transition entre le couteau-dague rustique et le pliant bourbonnais puis laguiole.

- Autres couteaux régionaux du XIXe siècle : de nombreux couteaux paysans français avaient des lames de forme simple qu’on pourrait qualifier de normales ou bourbonnaises. Par exemple, certains couteaux de Langres ou de Thiers à l’époque avaient un dos de lame droit et un tranchant légèrement convexe. Ces lames servaient à tous les usages quotidiens et ont précédé l’ère des designs plus spécialisés.

Le Saviez-vous ?

la lame bourbonnaise doit son nom aux couteliers du Bourbonnais (région d’Auvergne et du centre de la France) qui fabriquaient de tels couteaux dès le XVIIIe siècle. Lorsque le Laguiole fut inventé, ce style local était la référence. Ce n’est qu’avec les influences extérieures (Navaja espagnole) que les Aveyronnais ont ensuite fait évoluer leur couteau. Ainsi, on peut dire que le Laguiole est né Bourbonnais avant de devenir Yatagan !

La lame pied-de-mouton : le tranchant sûr des couteaux de marin

La forme pied-de-mouton – appelée sheepsfoot en anglais – est une lame à bout émoussé reconnaissable à son tranchant parfaitement droit et à son dos qui plonge en courbe vers la pointe. Le résultat : une pointe non acérée (ou très peu) alignée avec le tranchant. Contrairement aux autres formes, ici le dos de la lame est épais et non tranchant jusqu’à l’extrémité, ce qui permet de poser le doigt dessus pour guider la coupe. Historiquement, cette lame servait à tailler les sabots des moutons, d’où son nom imagé de “pied de mouton” (même si ironiquement sa forme ne ressemble pas du tout à un pied d’ovin).

Origine et avantages de la forme pied-de-mouton

Conçue pour des travaux utilitaires sans risque de percement, la lame pied-de-mouton est très prisée des marins. En effet, l’absence de pointe acérée réduit les risques de percer accidentellement une voile ou de se blesser en cas de roulis sur un bateau. On peut appuyer fortement sur la lame sans danger pour l’utilisateur grâce au dos émoussé. Cette forme apparaît dès le XVIIIe siècle en Angleterre pour les couteaux de marine et gagne ensuite la France dans les couteaux de pêcheurs et de marins. Elle est aussi utilisée pour certains couteaux d’artisan (pour ébarber du cuir, couper des tissus épais, etc.), toujours grâce à son excellent contrôle de coupe : « une lame pied de mouton a un tranchant droit et un dos non affûté qui courbe vers le tranchant en fin de lame. Elle donne un maximum de contrôle, car le dos émoussé est fait pour y poser les doigts » en.wikipedia.org.

Couteaux français emblématiques à lame pied-de-mouton

- Le couteau de marin traditionnel : Au XIXe siècle, de nombreux marins français, notamment en Bretagne et en Normandie, utilisent un couteau breton pliant à lame pied-de-mouton. Par exemple, les matelots pouvaient avoir un couteau de bosco avec lame pied-de-mouton pour couper les cordages. Ce type de couteau de marine, souvent équipé en plus d’un outil démanilleur (pointe pour défaire les nœuds marin), était un compagnon indispensable des navigateurs.

- Les couteaux de poche des scouts et enfants : De façon plus moderne, la lame pied-de-mouton se retrouve sur des couteaux destinés aux jeunes ou à un usage éducatif, car elle est plus sûre. Opinel propose par exemple dans sa gamme “Mon Premier Opinel” un couteau N°07 à bout rond, dérivé du pied-de-mouton, pour initier les enfants sans risque de blessure. Le tranchant reste efficace pour tailler des bâtons ou couper du saucisson, mais l’absence de pointe pointue rassure les parents.

- Couteaux d’office pliants et autres : Certains couteaux de poche néo-régionaux intègrent une lame de style pied-de-mouton pour son côté pratique en pique-nique. Par exemple, le couteau du marin créé par des ateliers de Thiers ces dernières années reprend une lame pied-de-mouton en acier inox, combinant tradition et modernité. De même, des couteliers produisent des modèles pliants type couteau de chef où la pointe est arrondie (sécurité lors du transport).

Le saviez-vous ?

Contrairement à ce que son nom suggère, la lame pied-de-mouton n’a pas la forme d’un sabot, mais elle a bel et bien été utilisée pour le parage des onglons de moutons autrefois. Aujourd’hui, ce profil est surtout synonyme de couteau de marin sans pointe. Dans le langage courant, on parle parfois de lame à bout rond pour désigner ce concept.

La lame serpette (lame crochet) : la petite faucille des vignerons

Dans la famille des lames courbes, la lame serpette occupe une place à part. Elle se présente comme un crochet tranchant : la lame est courbée presque en forme de croissant, avec le fil (tranchant) sur le bord intérieur de la courbe et le dos bombé à l’extérieur. La pointe est souvent effilée et recourbée vers l’intérieur, rappelant le bec d’un rapace – on parle d’ailleurs parfois de lame bec-de-corbin ou bec d’aigle pour décrire cette forme. Le terme serpette vient de serpe (la faucille des vignerons) en petit format : c’est littéralement une mini-faucille de poche.

Usages et origine de la forme serpette

Cette forme de lame est ancestrale et purement utilitaire. Elle est optimisée pour couper en tirant : on accroche la branche ou la tige avec le crochet et on tire vers soi pour trancher net. Les jardiniers, viticulteurs et arboriculteurs utilisent depuis des siècles des couteaux à serpette pour les travaux de taille (élaguer de petites branches, vendanger les grappes de raisin, cueillir les champignons en coupant le pied sans le déraciner, etc.). La lame étant courbe et affûtée sur le bord intérieur, elle fonctionne un peu comme un petit crochet tranchant en.wikipedia.org. En revanche, elle n’est pas faite pour poignarder ou tailler en longueur : son domaine, c’est la coupe franche de matériaux végétaux en exerçant un mouvement de bascule.

En France, le couteau serpette pliant est très répandu dès le XIXe siècle dans les régions viticoles (Bordeaux, Bourgogne, Champagne…) et agricoles. Bien souvent, les couteliers locaux fournissaient des couteaux vignerons dotés d’une lame serpette. La tradition s’est perpétuée et de nos jours encore, des marques comme Opinel proposent des modèles de serpette de poche.

Couteaux français emblématiques à lame serpette

- Le couteau de vigneron traditionnel : Il s’agit d’un couteau pliant à lame courbe, souvent avec un manche en bois simple, utilisé pour les vendanges et la taille de la vigne. Ces couteaux, produits à Thiers ou à Nogent au XIXe siècle, ont permis aux vignerons de travailler vite et bien. La serpette de vendange se glissait dans la poche et remplaçait avantageusement la grande serpette fixe pour les petites coupes.

- L’Opinel Serpette : Opinel commercialise encore aujourd’hui un modèle spécifique (Opinel N°8 jardin) muni d’une lame serpette courbe en acier inoxydable, destiné au jardinage et à l’arboriculture. Ce couteau de 8 cm de lame est parfait pour couper les fleurs, cueillir les légumes du potager ou sectionner des liens, grâce à sa forme en crochet très efficace. On retrouve le même type de lame sur d’autres couteaux de jardinage (par exemple des couteaux à champignon avec une petite serpette et une brosse).

- Les couteaux d’élagage pliants : De nombreux fabricants français ont dans leur catalogue des couteaux d’élagage de poche. Citons par exemple les établissements Pradel au XXe siècle qui proposaient des couteaux à lame serpette pour les agriculteurs. La lame serpette est également prisée dans l’art bonsaï pour tailler avec précision.

Un profil de lame pour chaque usage

la lame serpette est un exemple de forme de lame dictée par la fonction. Elle illustre bien le vieux principe qu’à chaque usage correspond un profil de lame optimal. Peu adaptée pour cuisiner ou sculpter, elle excelle en revanche pour tout ce qui est découpe de végétaux en plein air. Les collectionneurs de couteaux régionaux français apprécient souvent d’en posséder une dans leur vitrine, tant elle évoque les gestes d’antan au jardin.

La lame drop-point : polyvalence et modernité des couteaux néo-régionaux

La lame drop-point (littéralement “pointe tombante”) est un profil apparu et popularisé plus récemment, bien qu’on en trouve quelques exemples anciens. Elle se caractérise par un dos de lame qui descend en courbe concave ou convexe vers la pointe, ce qui abaisse celle-ci par rapport au dos initial. Vu de profil, la pointe semble “tomber” vers le bas, d’où le nom. Le tranchant, lui, est convexe (bombé) et remonte vers la pointe, offrant une grande longueur utile de coupe. Cette forme est réputée très polyvalente : la pointe centrée est assez épaisse pour être solide, mais assez alignée pour percer efficacement, et le ventre (la courbe du fil) est idéal pour trancher en faisant glisser la lame.

Histoire et adoption dans la coutellerie française

Le drop-point a été popularisé aux États-Unis par le coutelier Bob Loveless dans les années 1970 sur des couteaux de chasse fixes, mais on le retrouve aussi dans certains couteaux pliants français modernes (dits néo-régionaux). Historiquement, peu de vieux couteaux régionaux français arboraient un drop-point marqué – ils étaient plutôt clip ou droits. Cependant, des influences extérieures et l’évolution des usages ont conduit à intégrer cette forme dans des créations contemporaines. Par exemple, le design du couteau Le Thiers (créé en 1993 par la Confrérie du Couteau de Thiers) présente souvent une pointe tombante adoucie. De même, des couteliers comme Robert Beillonnet ou Perceval (avec Le Français) ont dessiné des lames au dos légèrement tombant pour allier esthétique et performance de coupe.

Un cas intéressant est celui d’Opinel : la célèbre marque savoyarde a sorti une version spécifique de son N°8 dite Opinel Jardin où la lame adopte un style drop-point. Officiellement, « le modèle n°08 Jardin est équipé d’une lame drop-point » fr.wikipedia.org. Cela prouve que même les acteurs historiques innovent avec ce profil pour répondre aux besoins actuels (jardinage, plein air, bushcraft léger).

Couteaux français emblématiques à lame drop-point

- Le Thiers® : Ce couteau “néo-régional”, fabriqué selon une charte locale depuis les années 1990, a une lame dont le dos légèrement arqué vers la pointe rappelle le drop-point. Sans être extrême, cette forme lui confère une touche de modernité et une grande efficacité en usage utilitaire. Le Thiers est devenu un classique contemporain, symbole du renouveau coutelier auvergnat.

- Le Perceval Le Français : Création de coutellerie d’art, ce couteau pliant haut de gamme né au début des années 2000 adopte une lame drop-point affirmée, à la fois sobre et élégante. Son inventeur, Fred Perrin, a voulu un couteau urbain et polyvalent, capable de tout faire au quotidien – le choix du drop-point s’est donc imposé pour sa polyvalence.

- Opinel “Outdoor” : Outre le modèle Jardin évoqué, Opinel a décliné une gamme Outdoor où la lame du N°08 est modifiée en drop-point avec des dentures. L’objectif est d’offrir un couteau de secours/outdoor pour les randonneurs, où la pointe tombante évite d’endommager par mégarde du matériel (bateaux pneumatiques, toiles de tente) tout en restant apte à percer en cas de besoin. On voit donc que même dans un couteau de série, la forme de la lame évolue pour s’adapter aux usages.

En somme, la lame drop-point s’est imposée discrètement dans la coutellerie française contemporaine pour les usages polyvalents en extérieur. Elle offre un compromis apprécié entre robustesse et finesse, tradition et innovation.

La lame clip-point : l’héritage Bowie et les influences anglo-saxonnes

La lame clip-point est reconnaissable à son faux tranchant sur le dos près de la pointe : le dos de la lame subit une échancrure concave ou droite vers le bas, comme si on en avait “coupé” (to clip en anglais) un morceau pour affiner la pointe. Cela donne une pointe plus acérée, souvent alignée plus haut que le centre, idéale pour percer. Le célèbre couteau Bowie américain popularisé au XIXe siècle est l’archétype du clip-point prononcé fr.wikipedia.org. Sur un Bowie, le clip est très marqué et donne presque l’impression d’un crochet inversé sur le dos de la lame. Dans les couteaux de poche français, l’influence du clip-point est venue principalement via l’Angleterre et les États-Unis, notamment à travers les couteaux de marine et de chasse.

Origine et arrivée en France

Au XIXe siècle, les marins et pêcheurs normands ramenaient parfois des couteaux de Sheffield (Angleterre) dont certains modèles avaient des lames clip-point. Ces couteaux anglais robustes (dits parfois couteaux “London”) ont inspiré des couteliers français. Un exemple fameux est le couteau Pradel : dans les années 1860, un fabricant français imita un couteau britannique et le marqua du nom de Pradel, qui devint synonyme d’un certain couteau de marin en France. Le Pradel traditionnel, bien que simple, présente souvent une lame à dos droit se terminant par un léger clip et une pointe assez fine. Ce n’est pas un clip-point extrême comme un Bowie, mais l’idée d’une pointe affinée par le dessus y est présente.

De même, les couteaux de chasse pliants français du début XXe siècle ont parfois adopté une pointe clippée : par exemple le couteau Saint-Bernard (utilisé en montagne) ou certains couteaux de vénerie présentaient un faux-filé sur le dos de la pointe pour mieux percer la peau du gibier.

Couteaux français illustrant la lame clip-point

- Le Pradel (couteau normand) : Ce couteau de paysan et marin, produit massivement à Thiers, avait généralement une lame d’environ 8–10 cm, à dos légèrement cassé vers la pointe. On aperçoit un faux-tranchant discret sur le dos, caractéristique du clip. Cette lame permettait aux pêcheurs de nettoyer le poisson (grâce au tranchant droit) tout en pouvant percer les boîtes de conserve ou couper des cordages avec la pointe. Le Pradel est un exemple d’adaptation française d’une forme anglo-saxonne.

- Les couteaux dits “Bowie” français : Bien que le Bowie soit un couteau fixe américain, son style a influencé des réalisations françaises. Dans les années 1980 notamment, des couteliers de Thiers ont proposé des couteaux pliants “Bowies” pour les collectionneurs, avec des lames clip-point très marquées et des manches en bois exotique. Ces pièces, plus ostentatoires, montraient le savoir-faire français dans l’appropriation de formes étrangères. On peut citer la coutellerie Cognet ou Fontenille-Pataud qui ont réalisé quelques séries limitées de pliants type Bowie.

- Couteaux de poche tactiques/modernes : Plus récemment, avec la popularité du couteau tactique, certains fabricants français (par ex. Douk-Douk dans ses variantes, ou Opinel dans son modèle Outdoor avant le drop-point) ont expérimenté des lames à pointe clippée. La lame du Douk-Douk, couteau traditionnel de Mercier créé pour les colonies, est d’ailleurs assez proche d’un clip-point doux : son dos est droit presque jusqu’à la pointe où une légère courbe vers le tranchant se dessine, créant un profil affiné pour la pénétration.

Référence notable

dans l’encyclopédie des couteaux d’Olivier Achard, le clip-point est présenté comme une des grandes familles de lames, avec pour exemple emblématique le Bowie fr.wikipedia.org. Le schéma montre bien la portion du dos “échancrée” qui confère à la lame clip-point son caractère agressif. En français, on parle parfois de lame “coupée” ou pointe bowie, mais l’anglicisme clip-point est couramment utilisé chez les couteliers.

La lame feuille de sauge : profil ventru pour coupe régulière

Description et caractéristiques techniques

La lame en feuille de sauge se distingue par sa silhouette évoquant la forme ovale d’une feuille de sauge, avec un large ventre et un profil effilé vers une pointe centrée. Cette forme symétrique (vue de dessus) offre une lame généreuse au tranchant courbe, procurant une excellente capacité de coupe polyvalente. Souvent dotée d’une émouture plate sur toute sa largeur, la lame feuille de sauge présente un fil redoutable tout en restant robuste couteau-savignac.com. En anglais, on la désigne par le terme “leaf-shaped blade”, en référence directe à son apparence foliacée. Sur le plan visuel, cette lame non dentelée dégage une impression d’élégance sobre et non agressive, ce qui la rend aussi appréciée pour les usages courants que pour l’art de la table fontenille-pataud.com.

Origine et premières utilisations

La forme feuille de sauge compte parmi les plus anciennes de la coutellerie. Certains auteurs font remonter son origine à l’Antiquité romaine, où des couteaux pliants de ce profil existaient déjà. On voit même dans cette lame une réminiscence des outils préhistoriques en silex taillés en forme de feuille, preuve que cette géométrie répond à des besoins utilitaires fondamentaux. Dans la coutellerie française, on trouve trace de la lame feuille de sauge dès le Moyen Âge : c’est la forme qu’adoptaient, au XIIᵉ siècle, les couteaux de berger des Pyrénées couteau-basque.com. Ces premiers couteaux pliants régionaux – simples friction sans ressort, dits « deux clous » (un pivot et une butée) – utilisaient une lame feuille de sauge en acier forgé, logée dans un manche monobloc en bois ou en corne. Cette architecture rudimentaire mais efficace a perduré des siècles dans les zones rurales.

Au XVIIIᵉ siècle, la lame feuille de sauge est largement répandue. On la retrouve tant dans les ateliers artisanaux du Massif central (Saint-Étienne en produisait en quantité d’après un traité de 1772) que dans le sud-ouest. Elle devient un grand classique des couteaux paysans de l’Ancien Régime. Toutefois, à la fin du XIXᵉ siècle, ces couteaux traditionnels sans verrouillage tombent en désuétude avec l’essor de modèles plus modernes dotés de systèmes de blocage (couteaux à virole type Opinel, lames yatagan des Navajas ou du Laguiole, etc.). La lame feuille de sauge, associée aux vieux capucins à friction, laisse alors temporairement le devant de la scène à des formes nouvelles plus à la mode.

Quelques couteaux de poche français emblématiques arborant la lame feuille de sauge

Plusieurs couteaux régionaux français, anciens ou modernes, incarnent cette forme de lame emblématique :

- Couteau de berger basque – Probablement le doyen du genre : ce couteau pyrénéen apparu au Pays basque médiéval possède une lame large en feuille de sauge dans un manche courbe en corne ou bois. Monté en friction deux clous, il servait d’outil polyvalent aux bergers nomades. Des versions artisanales en sont toujours fabriquées au Pays basque, perpétuant ce design ancestral.

- Couteau « Capucin » – Sous ce nom (référence à la capuche du moine Capucin figurée par la forme du manche) sont connus de nombreux couteaux paysans traditionnels des XVIIIᵉ–XIXᵉ siècles. Le capucin classique est un pliant de poche sans ressort, à manche droit terminé en bec et à lame feuille de sauge. Fabriqué autrefois du Massif central aux Pyrénées, il a inspiré des déclinaisons modernes, par exemple l’Ariégeois (capucin courbe d’Ariège) ou le Cathare (couteau deux clous de Thiers) qui reprennent cette lame effilée et son esprit rustique.

- Couteau Nontron (Périgord) – Considéré comme le plus ancien couteau de poche français encore produit, le Nontron (originaire du Périgord) se caractérise depuis toujours par sa lame en forme de feuille de sauge, l’une des caractéristiques typiques de ce couteau coutellerie-nontronnaise.com. Qu’il s’agisse des modèles à virole ou à cran d’arrêt fabriqués à Nontron, la large lame « sauge » en acier (souvent poli ou gravé) assure une coupe efficace et contribue à la silhouette sobre du couteau.

- Couteau Yssingeaux (Auvergne) – Créé au XVIIIᵉ siècle en Auvergne, le Yssingeaux est un couteau pliant à cran forcé dont la lame adopte la forme d’une feuille de sauge allongée thiers-issard.fr. Doté d’un manche droit et de deux mitres, il a été l’un des premiers couteaux de poche « industriels » du Massif central. Sa lame de 10 cm en acier, traditionnellement guillochée, illustre parfaitement la forme sageleaf appliquée à un couteau de ville ou de campagne.

- Couteau Le Roquefort (Aveyron) – Ce couteau traditionnel de l’Aveyron, fabriqué à Thiers, est pourvu d’une lame droite de style feuille de sauge et d’un manche se terminant en bec de corbin (forme de corbeau). Monté avec un ressort à cran forcé, il témoigne de l’adoption de la lame « sauge » dans la coutellerie régionale du sud du Massif central au XIXᵉ siècle. Oublié pendant un temps, le Roquefort a été remis à l’honneur pour les amateurs de couteaux régionaux, en écho à l’histoire fromagère locale.

De la feuille à la lame

Symbole d’une coutellerie française paysanne et authentique, la lame feuille de sauge porte en elle tout un imaginaire. Son nom même renvoie à une plante médicinale commune des campagnes (la sauge), dont la feuille était bien connue des bergers – une manière poétique de baptiser un outil du quotidien d’après la nature environnante. À Sauveterre-de-Rouergue, village coutelier de l’Aveyron, la sauge figure sur le blason local : le couteau de Sauveterre créé en 1998 rend d’ailleurs hommage à cet emblème en ornant chaque pièce d’une feuille de sauge stylisée sur le ressort, comme une signature du coutelier escapadesensegala.wordpress.com.

Par ailleurs, la dénomination capucin associée à bon nombre de ces couteaux à lame feuille de sauge rappelle l’anecdote de la capuche de moine : le retour du manche imitant une robe à capuchon conféra ce surnom facétieux aux couteaux de berger dès le XVIIIᵉ siècle. Ces couteaux rustiques accompagnaient les paysans dans tous les gestes du quotidien, de la coupe du pain au travail des champs, ce qui explique leur abondante production jadis dans des centres comme Saint-Étienne.

Enfin, de nos jours, cette forme de lame connaît un regain d’intérêt. Des couteliers contemporains la réinterprètent avec passion, soulignant son esthétique douce et harmonieuse. L’artisan Adrien Giovaninetti, par exemple, a choisi une lame feuille de sauge pour son modèle « Le Lombard » afin de créer un couteau élégant et non agressif, idéal aussi bien en pique-nique qu’en couvert de tablefontenille-pataud.com. De même, la maison Nontron met en avant la personnalité pacifique de son couteau à lame feuille de sauge, renforcée par les trois points pyrogravés sur le manche symbolisant la concorde couteau-nontron-france.fr. Autant d’éléments qui témoignent de la riche culture coutelière associée à cette lame : un objet à la fois utilitaire et patrimonial, traversant les époques sans perdre son pouvoir d’évocation.

Sources : Musée virtuel de la coutellerie basque (couteau-basque.com), Coutellerie Nontronnaise, Coutellerie Savignac (Foix), Fontenille-Pataud, Thiers-Issard, et ouvrages historiques.

La lame droite coupe-chou : tranchant rasoir pour précision extrême

La lame dite « coupe-chou » désigne une lame droite inspirée des rasoirs droits de barbier. Son tranchant est rectiligne sur toute la longueur, sans courbure ventrue, ce qui lui confère une excellente précision de coupe en coupe franche. La pointe de ces lames est souvent rabattue ou carrée (absence de pointe acérée), rappelant la forme des rasoirs de sûreté anciens. La largeur de la lame est généralement importante par rapport à son épaisseur, permettant une émouture très fine. En effet, l’émouture traditionnelle de style coupe-chou est évidée en creux (hollow grind) sur une large section, rendant la lame extrêmement fine et coupante – « aiguisée comme un rasoir ». Cette finesse d’affûtage procure une capacité de tranchant remarquable mais implique aussi une certaine fragilité latérale. On retrouve ainsi des lames très plates, presque comme des spatules tranchantes, dépourvues de courbure au fil. Tout, dans ce style de lame, évoque le rasoir de barbier traditionnel knivesandtools.fr. Contrairement aux lames à pointe centrée ou relevée, la géométrie complètement droite de son tranchant permet d’appliquer la totalité du fil simultanément sur la matière à couper, offrant des coupes nettes et sans effort (idéal pour tailler en finesse).

Origine historique et lien avec le rasoir droit

Historiquement, cette forme de lame provient directement des rasoirs droits pliants utilisés pour le rasage depuis des siècles. Le rasoir droit apparaît sous sa forme classique en Europe dès le XVIIe siècle – les premiers modèles à lame d’acier seraient nés vers 1680 à Sheffield en Angleterre fr.wikipedia.org. Il s’agit à l’origine d’un « sabre de poche » pliant, conçu pour se replier dans une châsse (manche) comme un couteau, d’où le fait qu’en français on le classe parmi les couteaux pliants particulierscouteaux-fontaine.com. D’ailleurs, le terme familier « coupe-choux » est devenu synonyme de rasoir droit lui-même fr.wikipedia.org. (À l’origine, au XVIIIe siècle, un “coupe-choux” désignait un sabre court d’infanterie, surnommé ainsi ironiquement fr.wikipedia.org – l’expression a glissé plus tard pour qualifier les rasoirs de barbier.) La lame du rasoir coupe-chou est droite et très fine, permettant un rasage de très près avec une précision extrême. Son profil large et plat était optimisé pour être affûté sur cuir avant chaque usage. Ce savoir-faire du rasoir s’est développé notamment dans des centres couteliers français comme Thiers (Thiers-Issard dès 1884, Sabatier etc.), où les coupe-choux de haute qualité sont devenus emblématiques du rasage traditionnel français. Le rasoir droit est ainsi un couteau pliant spécialisé pour le rasage, à lame fixe logée dans le manche, procurant une qualité de coupe redoutable une fois maîtrisé couteaux-fontaine.com. Avec le déclin du rasoir de barbier au milieu du XXe siècle (au profit des rasoirs de sûreté et lames jetables) fr.wikipedia.org, la forme même de cette lame affûtée a commencé à intéresser la coutellerie de poche pour d’autres usages que la barbe.

Adaptation dans la coutellerie de poche française

Quand et pourquoi cette lame a-t-elle été reprise dans les couteaux pliants ? Dès le XIXe siècle, certaines navajas espagnoles et couteaux anglais de marine utilisaient des lames à tranchant droit (par ex. la lame pied-de-mouton des couteaux de marine londoniens) pour leur sécurité et efficacité à trancher les cordages d’un coup sec couteau-laguiole.com. En France, l’adoption explicite du profil coupe-chou dans un couteau de poche utilitaire s’est surtout manifestée après la seconde guerre mondiale. Avec la modernisation, les fabricants ont vu l’intérêt d’une lame offrant un tranchant rasoir dans un couteau polyvalent. Un jalon notable est l’initiative de la coutellerie thiernoise Rivière-Caburol, qui déposa en 1956 la marque « Alpin Raz » pour désigner une version du couteau Alpin dotée d’une lame particulièrement fine « comme un rasoir » . L’idée était de proposer aux montagnards et paysans un couteau simple dont la lame puisse aussi bien servir à couper le saucisson très finement qu’à d’éventuels soins (coupe de moustache ou rasage d’appoint). De même, de nombreux couteaux dits « Grand-père » à deux lames, vendus dans la deuxième moitié du XXe siècle (par exemple par Pradel, G. David, etc.), comportaient souvent une petite lame droite de type rasoir en complément de la lame principale. Cette petite lame rectiligne servait aux travaux minutieux – on la qualifiait de lame rasoir dans les catalogues.

Par ailleurs, plusieurs couteaux régionaux agricoles traditionnels utilisaient déjà des lames droites pour leur efficacité. Par exemple, le couteau Donjon (originaire de l’Allier, fin XIXe s.) possédait une large lame pied-de-mouton très droite, utilisée par les maraîchers pour trancher les choux et légumes (lire notre article : carte des couteaux régionaux français). La forme droite n’était donc pas totalement nouvelle en coutellerie de poche, mais son association directe au style “coupe-chou de barbier” a vraiment pris sens quand le rasoir lui-même est devenu moins courant pour son usage initial. Les couteliers français ont alors adapté cette lame pour bénéficier de sa finesse de coupe inégalée dans un contexte utilitaire. Aujourd’hui encore, on retrouve ce profil dans des couteaux de poche qui cherchent une performance de tranchant optimale ou un look vintage. Le mécanisme d’ouverture de certains couteaux modernes imite même le mouvement d’un rasoir de barbier – par exemple, le couteau Gerber Jukebox intègre un ergot frontal rappelant le crochet d’un coupe-chou. Cela témoigne de la persistance de l’attrait pour ce geste et cette forme de lame dans la culture coutelière.

Couteaux français emblématiques à lame coupe-choux

Un couteau pliant moderne 20/20, lame droite sans pointe « coupe-chou », inspiré des rasoirs de barbier – on note la forme large et rectiligne de la lame.

Plusieurs couteaux français, anciens ou créations néo-régionales, incarnent cette forme de lame particulière :

- Le Donjon (région Allier, fin XIXe s.) – Couteau paysan traditionnel doté d’une forte lame droite pied-de-mouton. Sa large lame sans pointe, estampillée « Véritable Brossard », servait autrefois à tailler les choux et légumes sur les marchés. Cette lame très plate faisait merveille pour émincer et tartiner, à la façon d’une spatule tranchante.

- Les Pradel à deux lames (Normandie/Bretagne, XXe s.) – Ces couteaux bon marché diffusés massivement comportaient souvent, en plus de la lame principale, une petite lame « rasoir » droite. Par exemple, un modèle Pradel « 2 pièces » typique avait une seconde lame courte et rectiligne, utilisée pour les travaux fins (éplucher, tailler avec précision) – une lame annoncée « aussi tranchante qu’un rasoir ». Ce principe du combo serpette + lame droite se voyait aussi sur d’autres couteaux de poche d’artisan (le Gouttière de l’Ain possédait une lame principale et une petite lame droite de rechange, outre sa serpette).

- Le couteau Alpin Raz (Thiers, 1956) – Variante du couteau régional Alpin, lancée par la maison Rivière-Caburol (lire notre article sur l’histoire du couteau l’Alpin). L’Alpin classique avait une lame yatagan courbe, mais la version Raz mettait l’accent sur un fil droit hyper affûté et une émouture fine, cherchant à donner au couteau de berger savoyard un tranchant de rasoir pour la coupe de précision (champignons, menus travaux, etc.). Ce modèle reste connu des collectionneurs pour son appellation évocatrice (Raz pour « rasoir »).

- Couteaux néo-régionaux récents – Plusieurs créations contemporaines reprennent volontairement la forme coupe-chou par esthétique ou performance. Le modèle 20/20 (design Thomas Boitel, en 2020) en est un exemple marquant : ce couteau pliant épuré possède une lame très large (20 mm de hauteur) et sans pointe, directement inspirée des lames de rasoir de barbier. Comme le décrit sa fiche, « la forme très large de sa lame (…) rappelle les lames des rasoirs coupe-choux ». De même, le coutelier Perceval avec Le Français a proposé un élégant couteau de table pliant à lame Wharncliffe (droite et légèrement tombante) évoquant un petit coupe-chou de gentleman. Citons aussi le Gerber Jukebox (design américain mais diffusé en France) dont tout dans ce couteau fait référence aux rasoirs coupe-choux et qui ravive le geste du barbier dans un couteau EDC moderne. Ces exemples montrent que la lame coupe-chou, au-delà des usages utilitaires, est devenue un clin d’œil stylistique très apprécié, combinant nostalgie et efficacité.

Les tribulations du coupe-chou dans l’histoire

Plusieurs anecdotes entourent cette forme de lame singulière. Sous la Révolution et au XIXe siècle, le terme « coupe-choux » était employé de manière moqueuse pour les sabres courts des sans-culottes, avant de s’attacher durablement aux rasoirs de barbier – peut-être parce que ces rasoirs pouvaient « couper du poil aussi dru qu’un chou » ou par analogie humoristique à leur capacité à “ratisser” les cheveux et barbes. Dans la culture populaire, le rasoir coupe-chou est souvent associé à l’expertise du barbier (cf. le « Coupe-chou » de Figaro) mais aussi à une certaine crainte, d’où son nom anglais de « cut-throat razor » (rasoir coupe-gorge). Il existe en effet des histoires de règlements de comptes à l’ancienne où le coupe-chou servait d’arme blanche improvisée. Toutefois, en coutellerie de poche, son image est bien plus positive : c’est le symbole d’un tranchant parfait. On raconte que dans les fermes, le grand-père utilisait la petite lame rasoir de son couteau pour tout faire, y compris se raser en voyage ou inciser proprement une plume (tel un canif d’écolier affûté). Les musées de la coutellerie, comme celui de Thiers, conservent de somptueux rasoirs pliants anciens – parfois ornés d’ivoire ou d’argent – montrant l’importance de cette lame dans l’art de la coupe en France. À Thiers toujours, la coutume du “semainier” de coupe-choux est souvent évoquée : il s’agissait d’un coffret de 7 rasoirs, un pour chaque jour de la semaine, que les gentilshommes se faisaient offrir. Cette pratique, bien que liée au rasage, illustre la vénération pour ces lames d’excellence. Aujourd’hui, la lame droite type coupe-chou incarne un pont entre le passé et le présent : elle allie la tradition (gestes du barbier, qualité de coupe héritée) et la modernité d’un couteau de poche pratique. C’est sans doute pourquoi tant de créations contemporaines y font référence – avec passion et respect pour ce morceau d’histoire tranchante de la coutellerie française.

Sources : Musées (musée de la Coutellerie de Thiers), ouvrages spécialisés en coutellerie régionale, et sites de référence (Comptoir du Couteau, documentation Thiers-Issard, etc.) ont documenté l’évolution de cette lame. Les citations ci-dessus en témoignent, qu’il s’agisse de descriptions techniquesknivesandtools.fr, d’éléments historiques fr.wikipedia.org, fr.wikipedia.org ou d’exemples de couteaux régionaux soulignant l’importance de la lame coupe-chou dans le patrimoine coutelier français.

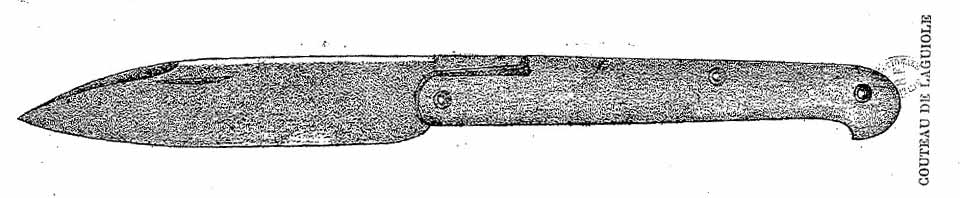

La lame stylet (spear-point) : la tradition corse du poignard pliant

Enfin, impossible de conclure sans aborder la forme dite stylet ou spear-point, très présente dans la coutellerie traditionnelle corse et ses imitations. Le terme stylet désigne à l’origine un poignard à la lame effilée et souvent à double tranchant, utilisé autrefois comme arme de défense en Corse. Adapté en couteau pliant, il a donné naissance au célèbre couteau Vendetta Corse, dont la lame imite la dague tout en n’étant affûtée que d’un côté. La forme est celle d’une lame symétrique effilée vers la pointe, avec un dos pouvant être partiellement faux-tranchant. On parle aussi de forme spear-point (pointe de lance) car le profil rappelle une lance ou un épieu vu de côté.

Origine : du stylet génois à la Vendetta corse

En Corse au XIXe siècle, le stylet était une arme très répandue, symbole de la vendetta (la vengeance). Il en existait deux types : « le stylet corse ayant un double tranchant, contrairement au stylet génois qui n’avait qu’un seul tranchant » couteaux-corses.fr. Autrement dit, le stylet corse était une véritable dague aiguisée des deux côtés, tandis que la version génoise (sans doute antérieure, sous influence italienne) n’avait qu’une seule arête vive. Lorsque l’industrialisation est arrivée, les couteliers de Thiers ont commencé à fabriquer pour le marché corse des couteaux pliants imitant le stylet. C’est vers 1860 que naît ainsi la Vendetta : « Fortement inspiré du design italien, c’est vers 1860 que Thiers… a créé pour la Corse LA Vendetta » leberger.fr. Ce couteau pliant reprend la ligne du stylet (longue lame effilée, manche droit ou légèrement galbé) et porte souvent l’inscription Vendetta Corsa et la tête de Maure pour le folklore. Ironie de l’histoire, ces couteaux étaient pour la plupart produits en métropole et vendus aux touristes en Corse, tandis que les Corses eux-mêmes avaient délaissé l’arme du stylet à la fin du XIXe siècle.

Description de la lame spear-point / stylet

Une lame de stylet pliant est généralement longue et fine, avec un centre de gravité axial. La pointe est centrée sur l’axe du manche, donnant une symétrie visuelle. Sur les véritables stylets fixes, les deux bords sont tranchants. Sur les couteaux pliants de style Vendetta, seul le tranchant principal est aiguisé, mais le dos de la lame près de la pointe peut être meulé en faux tranchant pour affiner encore la pénétration. Ce profil spear-point excelle dans l’usage de pointe : pour percer (autrefois pour porter “l’estocade finale” à la chasse, ou plus pacifiquement pour piquer un morceau de charcuterie ! En revanche, pour ce qui est de couper en force ou de tailler du bois, ce n’est pas la forme la plus efficace en raison de la finesse de sa pointe. C’est donc une lame davantage symbolique (auto-défense, prestige) qu’utilitaire classique en cuisine ou bricolage.

Couteaux emblématiques à lame stylet

- La Vendetta Corse : Couteau pliant traditionnel corse par excellence (du moins dans l’imaginaire collectif), la Vendetta arbore une lame stylet d’une dizaine de centimètres. Son manche en bois (olivier, arbousier, corne…) est souvent décoré d’inscriptions (Morte al nemico – “mort à l’ennemi” – sur la lame, par exemple). Ce couteau, relancé par des artisans couteliers corses dans les années 1970 lors du riacquistu (réappropriation culturelle) est aujourd’hui un objet apprécié des collectionneurs. Il existe en versions artisanales luxueuses (signées Zuria, Ceccaldi, etc.) comme en versions touristiques plus simples. Dans tous les cas, sa lame effilée en est le signe distinctif.

- Le Stylet de Saint-Étienne : Moins connu, il existait dans la région stéphanoise (Saint-Étienne) au XIXe siècle des couteaux dit poignards pliants qui adoptaient aussi une forme de lame stylet. Saint-Étienne, grand centre armurier, produisait des couteaux-poignards parfois utilisés par les voyageurs ou comme arme de secours. Ces pièces rares aujourd’hui témoignent que la mode du stylet s’était étendue au-delà de la Corse.

- Interprétations modernes : Quelques créateurs contemporains jouent avec la forme spear-point dans des couteaux pliants modernes. Par exemple, le coutelier Fred Perrin a conçu un petit pliant de défense avec une lame spear-point courte mais très acérée, reprenant l’idée du stylet en version actuelle. De même, des couteaux tactiques ou de gentlemen combinent une esthétique spear-point (sobre et élégante) avec des matériaux modernes. Ces objets démontrent que la silhouette élancée du stylet continue d’inspirer.

Le saviez-vous ?

La Vendetta n’est pas seulement un couteau, c’est tout un symbole. Prosper Mérimée dans ses nouvelles, ou plus tard les cartes postales pour touristes, ont associé ce couteau à l’image d’une Corse rebelle et vengeresse. Pourtant, historiquement, les Corses utilisaient bien plus souvent de simples couteaux paysans pour les travaux quotidiens (couteaux de berger, couteaux de cuisine) que ce stylet de légende. Quoi qu’il en soit, la lame stylet reste un élément incontournable du patrimoine coutelier français, à mi-chemin entre l’outil et l’arme.

Finalement, une richesse de formes au service des traditions régionales

Du fil courbe du Laguiole à la pointe arrondie du couteau de marin, nous avons parcouru les principales formes de lames qui font la diversité des couteaux de poche français. Chaque forme de lame – yatagan, bourbonnaise, pied-de-mouton, serpette, feuille de sauge, coupe-chou, drop-point, clip-point, stylet, etc. – répond à des besoins spécifiques, reflète une histoire et s’associe à des régions ou des usages particuliers. Ces formes se sont transmises à travers les siècles, parfois en évoluant (comme le Laguiole passant d’une lame bourbonnaise à yatagan), parfois en restant fidèles à la tradition (la serpette des vignerons, indémodable).

En tant qu’amateurs de couteaux ou simples curieux, connaître ces différentes formes de lames permet d’apprécier davantage le savoir-faire coutelier français. Cela aide aussi à choisir un couteau en fonction de son usage : on comprendra qu’un couteau Laguiole lame yatagan sera idéal pour un usage polyvalent à table et en plein air, qu’un couteau à lame pied-de-mouton conviendra mieux pour travailler en sécurité, ou qu’une forme de lame couteau français plus rare comme le stylet sera surtout un objet de collection chargé d’histoire.

Enfin, soulignons qu’en évoquant les couteaux comme Laguiole yatagan, Opinel, couteau corse Vendetta, couteau de marin, etc., on prend conscience d’un patrimoine linguistique et culturel autant que technique. La diversité des formes de lames des couteaux français témoigne de la richesse de nos terroirs, signe que la lame d’un couteau n’est pas qu’un morceau d’acier – c’est le prolongement d’une culture régionale et d’un art de vivre authentique.

Sources ; Les informations et anecdotes présentées s’appuient sur des sources fiables telles que :

L’encyclopédie Wikipédia (article Laguiole, Opinel, techniques de lames ), des ouvrages de référence (O. Achard, L’encyclopédie du couteau), ainsi que des ressources spécialisées (musée de la coutellerie de Thiers, site sur l’histoire du couteau corse, (documentation de couteliers comme Opinel et Le Berger). Sans oublier le chef-d’œuvre encyclopédique de Camille Pagé, La coutellerie depuis l’origine jusqu’à nos jours : la fabrication ancienne & moderne. Imprimerie H. Rivière, 1896-1904

© Philippe Azzaretti 04/2025

Foire aux questions

française propose plusieurs profils de lame typiques : la lame yatagan (courbe orientale, signature du Laguiole et de l’Opinel), la lame bourbonnaise (profil droit, héritage des couteaux paysans du Massif central), la lame pied-de-mouton (tranchant droit, pointe arrondie pour plus de sécurité, utilisée sur les couteaux de marin ou pour enfant), et la lame serpette (forme en crochet, conçue pour tailler en tirant, idéale pour le jardinage ou la vendange). On trouve aussi des lames drop-point (dos tombant vers la pointe pour une grande polyvalence) et clip-point (pointe échancrée pour la pénétration), témoignant de la richesse des formes françaises.

La lame du Laguiole est empruntée au modèle yatagan, popularisé par les navajas espagnols et les sabres ottomans ramenés en France au XIXᵉ siècle. Ce profil courbe (tranchant légèrement concave, dos relevé) a été adopté dans le Massif central et est devenu la signature historique du Laguiole (et de l’Opinel). En somme, l’orientation orientale de la lame Laguiole reflète cette influence ibérique qui enrichit les coutelles françaises.

La lame pied-de-mouton, avec sa pointe volontairement arrondie, maximise la sécurité : elle équipe traditionnellement les couteaux de marin et ceux destinés aux enfants. La lame serpette, en forme de crochet (faucille), est quant à elle conçue pour la coupe en tirant : c’est le profil idéal pour les travaux de jardinage, la taille de la vigne ou la cueillette des fruits.

Il faut adapter la forme de lame à l’usage principal du couteau. Par exemple, la lame drop-point (dos tombant vers la pointe) est très polyvalente pour la randonnée ou l’urbain, tandis qu’une lame serpette sera parfaite pour des tâches de coupe en tirant (jardin, vendanges). Pour une utilisation où la sécurité est importante (enfant, milieux humides), préférez une lame pied-de-mouton à bout rond. En résumé, choisissez votre profil (drop, clip, serpette, etc.) en fonction de votre activité principale pour optimiser les performances du couteau.

Chaque couteau régional français reflète l’histoire et les besoins de sa région. Par exemple, le Laguiole (Aveyron) est réputé pour sa lame yatagan courbe, héritée des navajas espagnols, tandis que les couteliers du Massif central ou de Savoie ont longtemps privilégié la lame bourbonnaise droite issue des traditions paysannes. Ces différences (yatagan, bourbonnaise, serpette, etc.) illustrent la richesse culturelle des terroirs français et les usages locaux (breton, basque, corse, etc.).

Après chaque usage, nettoyez la lame à la main avec un chiffon humide (évitez le lave-vaisselle et l’eau courante) et séchez-la soigneusement. Appliquez régulièrement une fine couche d’huile (lin, olive, etc.) sur la lame pour prévenir la corrosion. Affûtez la lame sur une pierre adaptée en respectant l’angle conseillé (~15–20°). Ces gestes simples d’entretien permettent de conserver les lames tranchantes et en bon état plus longtemps.

La lame en feuille de sauge est certainement l’une des plus anciennes formes connues. Déjà utilisée au Moyen Âge sur les couteaux de berger pyrénéens, sa forme simple et large remonte même à l’Antiquité. C’est une des premières géométries créées pour couper efficacement au quotidien.

La courbure d’une lame (comme celle d’une lame yatagan ou d’une serpette) améliore la coupe en traction. Elle permet de guider la matière vers le fil du couteau et de répartir la force du mouvement, rendant la coupe plus douce et efficace, surtout pour les matériaux souples comme le bois vert, les tissus ou les végétaux.

Pour un premier couteau, une lame drop-point ou une lame pied-de-mouton est idéale. Elles offrent sécurité, robustesse et facilité d’utilisation. La pointe contrôlée des lames drop-point, ou l’absence de pointe acérée sur les lames pied-de-mouton, réduit les risques d’accidents tout en permettant un usage très polyvalent.